2024年4月 月 火 水 木 金 土 日 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

「頭痛」「肩こり」「腰痛」あなたの身体の悩み私にご相談ください

カテゴリー別アーカイブ: 学習

「森林セラピー」をごご存じですか?

今回のブログは 世田谷カイロプラクティック・整体院 立花 健仁先生の記事を引用しています。

森林の中を歩くと、気持ち良く感じたり、ストレスが軽くなる気がした経験のある人は多いと思います。

実は森林浴には、癒し効果だけなく、人間の体に様々な良い効果をもたらしてくれることが分かっています。

主に下記のような良い効果が確認されているそうです。

1、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、「ストレス」「抑うつ状態」「怒り」「疲労」などの状態を緩和させる。

2、自律神経の中の副交感神経の活動が高まり、体がリラックスした状態になる。

3、血圧や脈拍数が低下する。

4、抗がん作用を持つタンパク質の一種が増加する。

5、ナチュラルキラー細胞が活性化し、抗ガン作用や免疫力の向上をもたらす。

人体にこのような良い効果をもたらしてくれるのは、森林が持つ下記のような特徴にあると考えられています。

1、フィトンチッド

森林の中に入ると「いい香り」がして清々しい気持ちになりませんか?

いわゆる「森林の香り」というものですが、この香の成分は、樹木から発散されている「フィトンチッド」と呼ばれる成分です。

フィトンチッドには、樹木が自らの身を「細菌や虫」に侵されないようにしたり、自分と競合関係にある他の植物の成長阻害をしたりする働きがあります。

本来は樹木が自らの身を守るための成分なのですが、この成分は人間の自律神経を安定させる効果も有ることが分かっています。

森林に行くと精神的な落ち着きを感じるのはこのフィトンチッドの作用なのです。

2、森林の緑色

緑色という色は安定や調和を表す色で、人のストレスを鎮めて、癒しや安心感を与えるという心理的効果があります。

インテリアやオフィスに緑を取り入れるのも、緑のリラックス効果を期待したものです。

森林に溢れる緑はストレスを鎮めてくれるのに非常に効果的な色なのです。

3、1/fゆらぎ

小川のせせらぎや、小鳥のさえずり。風の音や、風で枝や葉がそよぐ音。

自然界には様々な音が溢れていますが、そのリズムは「1/fゆらぎ」という特徴を持っています。

「1/fゆらぎ」とは、完全に規則的でも、完全にランダムでもない、適度なゆらぎを持つリズムの事ですが、人はこのリズムを聞くと、脳が非常にリラックス出来て安心感を得ることができるそうです。

4、マイナスイオン

マイナスイオンを含む空気を体内に取り込むことで、脳がα波の状態になりリラックス効果があることが知られています。

森の中には、滝、小川、湧水などから発生しているマイナスイオンが充満しているので、体が軽く感じたり、快適感を感じることができると言われています。

このように、森林浴は人間の体に様々な良い効果をもたらしてくれることが分かっていますが、最近では森林浴から一歩すすんだ「森林セラピー」という取組が日本各地で行われています。

森林セラピーとは、医学的なエビデンスに裏付けされた森林浴効果のことで、森を楽しみながら心と身体の健康維持・増進、病気の予防を行うことを目指しているそうです。

具体的には、森林の中で、効果的な呼吸法、ヨガ、アロマテラピー等を組み込んだ「心のリラクセーション・プログラム」や、森林ウォーキングやノルディックウォーキング等の運動を通じた「身体のフィットネス・プログラム」を行います。

温泉やヘルシーな郷土料理を楽しめたり、医師と連携して健康相談を行う森もあるそうです。

森林セラピーソサエティ(特定非営利活動法人)が認定した森林セラピーを楽しめる「森林セラピー基地」と「森林セラピーロード」が、現在全国に62ヶ所あるそうです。

参考までに森林セラピーソサエティのホームページを添付しておきますので、

興味のある方は是非GWの休暇を利用して訪れてみてはいかがでしょうか。

http://www.fo-society.jp/therapy/index.html

鍼灸マッサージ専門学校新パンフレットのモデルになりました!

国際鍼灸専門学校の新パンフレットモデルになりました^-^

鍼灸あん摩マッサージ指圧師の国家試験まで、残すところあと1年!!

午前中営業をお休みさせて頂いて、皆様にご不便掛けておりますが、その分レベルアップした施術で還元できるよう、あと1年しっかりと勉強しますので、引き続き応援よろしくお願いいたします!!

柏で一番わかりやすい東洋医学《第4回》・・・『たべもの(水穀の精微)から化成した赤い液体(血)』

『柏で一番わかりやすい東洋医学シリーズ』の第4回。

『柏で一番わかりやすい東洋医学シリーズ』の第4回。

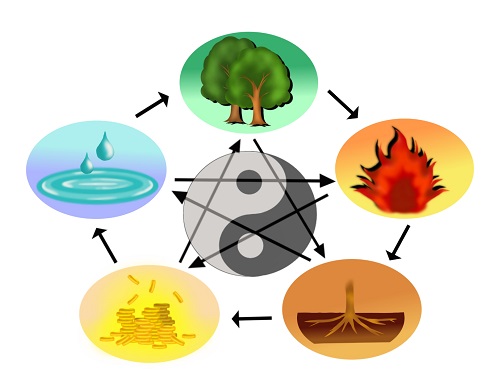

前回までは、東洋医学において生命活動を維持する物質である『気(き)、血(けつ)、津液(しんえき)』の気について解説しました。

第4回は、たべもの(水穀の精微)から化成した赤い液体である『血(けつ)』の生理作用について解説します。

東洋医学的にとらえた血(けつ)と普段わたしたちが理解している現代医学的な血液は、似ている部分もあれば、違っている部分もあります。

前回も解説しましたが、東洋医学は古代の人が自然や人体を注意深く観察してきた合理的な経験医学で、非常に優れたメタファー(隠喩、暗喩)ですので、あくまでメタファーという前提を頭に入れて、イメージしていくと非常にわかりやすいと思います。

今回は、東洋医学における血(けつ)のもつ2つの生理的な作用について解説します。

滋養作用

筋肉や骨格の成長させる。髪に栄養と潤いを与える。目や耳や内臓などの器官をスムーズに動かす。

など、全身の細胞や器官に栄養を送り正常に機能させる作用。

寧静作用

精神的に落ち着かせる作用。

血が十分あり循環していると、意識が明瞭になり精神が安定する。

反対に悩みやストレスなどを抱えていると、血が過剰に消費され、血の不足や機能低下などを生じる。

以上、この2つの作用が血のもつ生理的な作用です。

この2つは私たちが普段イメージしている血液の作用と殆ど一緒なのではないでしょうか?

血液は、全身の細胞に栄養を送っていますし、ストレスや悩みを抱えると副腎皮質からコルチゾールが分泌されて、血糖値を上昇させますし、この状態がつづくと、不眠症やうつ病になったり精神にも影響してきます。

古代の人は、現代の精密的な解剖学や生理学を理解していませんでしたが、臨床的な観察を繰り返すことで、当時から、血液が全身に栄養を送って各器官の機能を正常に保つ作用があったことや、血液と精神が互いに影響を与えあっていたことを十分に理解していたんですね~。

現代のように非常に優れた精密医療検査機器が無い時代に、ここまでしっかりと人体を観察する姿勢は現代の私たちも見習わないといけないと実感します!

次回は、血の生成と循環作用について解説します。

これは現代医学的にとらえてしまうとかえってわかりづらくなってしまうと思いますので、先程書いたようにメタファー(暗喩)として、イメージすると腑に落ちやすいんじゃないかと思います。